华声在线4月16日讯(通讯员 洪雷 聂双双 黄艳 胡晓)2015年3月,我国首个“无癌宝宝”在中信湘雅诞生,十年过去,“无癌宝宝”健康状况如何?这项技术又取得了哪些发展?

4月15日,第31个全国肿瘤防治宣传周之际,中信湘雅公布最新数据:截至2025年3月31日,该院通过胚胎植入前遗传学检测(PGT)技术,累计为120个携带遗传性肿瘤基因的家庭提供助孕服务,成功诞生90名阻断癌症易感基因的健康婴儿,妊娠率达68.04%,总体抱婴率达53.25%。这一数据位于国际第一梯队。据医院回访及遗传学分析,已出生的90个“无癌宝宝”目前身体状况正常,已摆脱基因缺陷导致的家族遗传性肿瘤的威胁。

“摆脱家族魔咒,对我们来说意义非凡”

2014年,张女士(化名)夫妇满怀期待地迎来了第一个孩子。大宝出生时体重3.3公斤,身高50厘米,哭声响亮,看似一切正常。然而,命运的转折悄然开始:出生100天时,宝宝因肺炎反复住院,此后频繁感冒、咳嗽,1岁学步时已显吃力,2岁时走路摇晃不稳。家人以为只是“发育晚”,直到6岁再次因肺部感染住院,医生发现他双眼毛细血管扩张、步态共济失调,怀疑为“毛细血管扩张伴共济失调症”。2020年,大宝病情恶化,说话困难、频繁跌倒,并伴随免疫缺陷。张女士回忆道:“看着他连吃饭都拿不稳勺子,我却无能为力……我们家族从没有不好的孩子,也没有遗传病史,谁能想到我的孩子会这样?”

2021年,夫妇俩来到中信湘雅寻求帮助。经过多学科会诊后,卢光琇教授团队通过全外显子测序锁定致病基因——大宝携带ATM和MUTYH基因双重致病突变。这些突变如同“遗传炸弹”,夫妇俩再次生育患儿的风险高达25%,患有乳腺癌、结直肠癌风险也大幅增加。

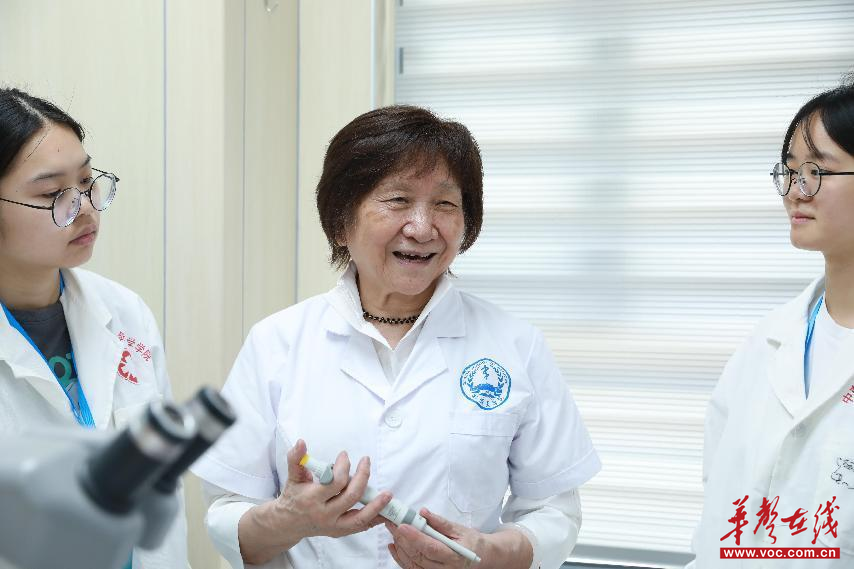

(在卢光琇教授的带领下,中信湘雅PGT技术已助90个家庭撕下“癌症标签”。通讯员 供图)

根据基因检测结果,卢教授团队为夫妇俩制定生殖干预“两步走”方案:PGT-M技术筛选不患病胚胎,同时与患病大宝进行组织相容性抗原HLA配型,收集新生儿脐血干细胞,为大宝提供移植可能。治疗过程充满挑战:张女士促排卵后获得18枚卵子,通过体外受精培养和遗传学检测后,最终仅1枚胚胎完全符合移植条件——不患病且HLA配型与哥哥全相合。

2023年,二胎小宝平安诞生,出生情况良好。现在小宝已两岁,身体健康,没有出现大宝的症状,且HLA分型与患病大宝完美匹配。尽管大宝因病情恶化暂无法接受移植,但母亲含泪说:“弟弟的健康让我们看到了希望。至少他不用再经历哥哥的痛苦,这是我们对抗遗传命运的第一步。”

技术突破:99.56%诊断率背后的精准筛选

根据目前的治疗数据显示,排名前5的肿瘤易感基因分别为:神经纤维瘤病1型(NF1)、遗传性多发性外生骨疣/遗传性多发性软骨瘤(EXT1、EXT2)、结节性硬化症(TSC1、TSC2)、家族乳腺癌-卵巢癌(BRCA1、BRCA2)、家族性腺瘤性息肉病(APC)。五大肿瘤易感基因阻断案例占比达66.7%。其中,神经纤维瘤(NF1)共筛查37个家系,其中34个家系进行了PGT移植,已出生22个健康婴儿,是排名第一的病种。

据中南大学生殖与干细胞工程研究所研究员、中信湘雅遗传中心副主任杜娟介绍,目前该院胚胎植入前基因检测诊断率高达99.56%(2015年至今),这一技术突破源于单细胞全基因组扩增和基于高通量测序平台单体型分析策略,单细胞全基因组扩增技术极大的丰富了待检核酸样本,基于高通量测序的单体型分析平台提供了准确稳定的检测手段,上述检测体系可最大程度降低误诊风险。

“PGT技术如同‘胚胎健康体检’,通过筛选胚胎是否携带致病基因,从源头阻断肿瘤遗传。”杜娟研究员表示,以遗传性乳腺癌为例,携带者后代发病风险达50%-80%,而PGT技术筛选的健康胚胎,可将风险降至普通人群水平。目前,该技术在中信湘雅已覆盖55肿瘤易感基因,累计完成169个移植周期,妊娠周期数115个,妊娠率68.04%。

未来挑战:技术仍有提升空间

尽管成果显著,但PGT技术应用于肿瘤胚胎筛查仍面临瓶颈。PGT的检测方式,是通过活检单个胚胎中的少数细胞来推测整个胚胎的染色体和基因是否异常。一般采用囊胚活检技术,此阶段的囊胚已达200-300个细胞,由于胚胎检测的样本是很微量的,仅取胚胎3-5个细胞用于检测,因此检测的胚胎样本并不能完全代表整个胚胎,加之检测的细胞属于囊胚滋养外胚层,与将来发育成个体的囊胚内细胞团的基因或染色体可能存在不一样的情况(即嵌合体),如何解决这些问题、进一步提高检测率和准确性,值得进一步探索研究。目前三代试管助孕后的孕妈仍需行宫内产前诊断,如羊水穿刺,进一步明确诊断胎儿染色体/基因是否正常,真正达到优生优育的目的。

“未来,PGT技术的发展仍然有很大的空间。”中信湘雅首席科学家、终身荣誉院长卢光琇教授强调,团队正探索基于长片段测序的单体型构建方案以提高分型效率,而无创PGT技术也已在临床验证阶段。

“值得注意的是,近亲中有人50岁之前患肿瘤;同辈中两人或以上患同种肿瘤;家族中多人患肿瘤,都要警惕遗传性肿瘤的风险,可考虑遗传咨询评估。”卢光琇教授说。不过,卢光琇也表示,由于人类基因存在高度的异质性,恶性肿瘤的发生除遗传因素外,还与环境等因素密切相关,因此“无癌宝宝”是指排除了家族中高风险致病因素的宝宝,降低了恶性肿瘤的发生率,而不是未来一定不发生癌症。

新闻回顾:中国遗传阻断技术里程碑案例

1. 中国首例“无癌宝宝”诞生(2015年)

2015年,中信湘雅成功阻断一例视网膜母细胞瘤(RB1基因突变)的遗传传递,诞生了我国首个“无癌宝宝”。该家庭三代男性均因视网膜母细胞瘤摘除眼球,通过PGT技术筛选出未携带致病基因的胚胎后,新生儿经十年随访确认无遗传性肿瘤风险。这一案例标志着我国单基因遗传性肿瘤阻断技术实现零的突破,为此后覆盖55种肿瘤基因的临床实践奠定基础。

2. 首例乳腺癌“无癌宝宝”改写家族命运(2019年)

湖南某家族因BRCA1基因突变导致三代女性罹患乳腺癌。2019年,中信湘雅通过PGT技术,从9枚胚胎中筛选出3枚未携带突变的健康胚胎,移植后成功诞下女婴。经基因检测,该婴儿乳腺癌遗传风险从80%降至普通人群水平。目前该家庭已建立健康档案,母亲表示:“孩子不必再活在‘家族癌症时钟’的阴影下。”

责编:伍镆

一审:印奕帆

二审:蒋俊

三审:谭登

来源:华声在线